这段时间,一直在写莫言,中国严肃文学,诺贝尔文学奖和关于中国文化在国际上面拿奖,以及因为这个的争议的问题,今天是最后一篇了。我个人的观点是莫言的作品确实有点那意思,你说艺术性高,确实也是的,外国奖项有引导那个意思,确实也是如此。

但他们那个时代,确实又有着现在的人很难理解的时代之痛,不然怎么叫“河殇”。

如果以今天的时代来看,这一代人的作品艺术成就高归高,反映部分历史确实也反映了,但是被批评也活该是被批评的。因为时代不同了,在今天中国世界第二,力争世界第一的当口,那种自省到几乎自我污蔑,让你感觉这个国家,这个民族都不行的思潮,肯定是会被批判的。

从莫言到《隐入尘烟》,错的,或许不止是“莫言们”

我们到底应该怎么看待呢,或许错不在莫言。我个人本身也来自乡土,曾经半开玩笑半认真地走访了我所有上了年纪的亲戚以及熟人。从那个年代走来,亲历过所有事情的他们大多分为了两种态度。

一种就和莫言类似,对自己曾经的遭遇或身边的故事非常厌恨,甚至平日里也常常指桑骂槐地编排。他们同时也是表现出厉外拉同倾向的,尽管他们中的大部分根本没有出过国,遑谈了解外国。另一种则陷入了一种非常深切的爱国状态,他们非常歌颂祖国,对于曾经的领导者置评极高,表现得像根本没有听说过几十年前的苦难一样。

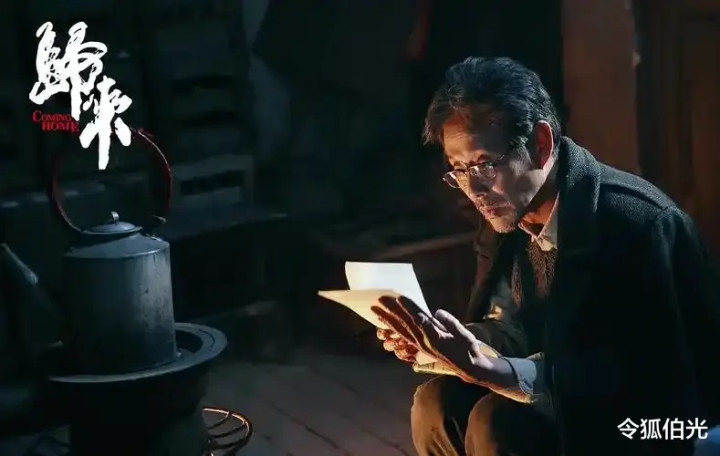

我个人愿意将第二种人比喻做《陆犯焉识》里装哑巴装成真哑巴的老陆。

这是老一辈人的观点。,以下是我的观点。我们真的丑陋过,现在也有丑陋的地方,但是这不妨碍我们的美丽。莫言没有写过富含家国情怀的东西吗?也不是吧,《红高粱》不是悲壮至极的反侵略故事吗?

《透明的胡萝卜》里不是写尽了中国小孩顶开时代重压的冲劲与韧性吗?西方评论家喜欢莫言,可能是因为他作品里中国的丑态。但除此之外,《生死疲劳》仍不失为一部波澜壮阔的史诗。我从中读到了和解的意味——

西门闹六代转世以来,痛苦与仇恨渐渐消弭,最后一世的怪儿,所追求的不过是把故事传下来罢了。他终于变成了人,但是有去报前世的仇吗?没有这个想法。是从那个时代走来的中国人要去原谅那个时代,而非时代来原谅中国人。而活在现在的人,如果丑陋的东西没有以前那么多了,那么就把多出来的敏感和文学气息,多用在美丽的地方。

文化的力量有多大,不从这片土地上生长出来的文化是会被这片土地的人民所接受的吗?

美国经典西部片如《大地惊雷》《西部三部曲》等,在我观看时只会对里面的矛盾点,或者说故事安排较为巧妙,对于其中的文化认同呢?恐怕也只有在实地的站在那片土地上才会有所共情,那么站在中国人的角度上去审视电影文化。

鲁迅先生的振聋发聩,老舍笔下的小民,余华,路遥,陈忠实笔下的平凡与苟且,苦难是当时真实存在的。真正触动中国人的恰恰是那种细腻的情感与对世事的审视。而诗词文化更是不胜枚举,激情,彷徨,爱情,人类的种种情感。何来的不自信,何来的文化演变,对于恶意丑化。

大部分中国人抱有的情感更多是鄙夷与不屑,朝朝有唐,天睥万国。

高傲不应该一直在中国骨子里吗?可因为这个我们又吃过多少亏,清朝覆灭近在眼前,教员说:“文化艺术为大众。”中国的文化才能表现中国的情感,扎根在人民当中的艺术才会被人民接受,被作为政治武器的艺术不妨在多一些,又有何用,兀自内耗罢了。

2025年了,新时代的“反河殇”,本质也是一种反思

当然,外邦有没有好的电影文化,当然有,叙事手法,内容主题都很有想法,我们又何尝不能西学东渐。文学不是纯粹的,它的政治性强的原因是它有着其他所有事物都无法企及的作用,文学作品可以很轻松地引导人们的主观思维,在不知不觉之间就会被引导被贯彻思想。

关于为什么看到很多文学作品中的观点都感觉很有道理呢?现在请有目的地来写一篇10000字的作品,要求是通过叙事的方式阐述自己的思想,之后仔细思考自己看过的每一个文学作品的内容,你会发现想引导别人的思维实在是太简单了,没屁的难度。

如果有文学素养的更是锦上添花 反正基本每个人都无法说自己是个意志坚定的人,只不过坚定程度不一样罢了,一个人接受的教育塑造它的个人,进而决定主观思想,这个是扎根于内心的基本改变不了 以后看到无论什么消息啊,看个乐呵就行了。

林子大了什么鸟都有,所以也别那么执着于文学纯粹不纯粹啥的,没得用,有能耐自己去组建个文学组织来阻止这一切,你要面对的是政治家、企业家……还有内部的间谍,这里还要吐槽一个事啊。

有些网友能不能不要自认为看清了所有啊,凭借这b网络?它确实可以反映一定现实,但不多,网上说的凶有b用,网络很容易传播信息?这是建立在掌权者乐意给你流量的前提下,也许真的有那么多人有时间做宣传之类的? 不谈怎么拯救文学,反正掂量掂量自己几斤几两。

我只是说了我的主观,此评论看满意了也别信,我也不知道我符不符合政治正确,看生气了就骂一骂呗,把我当个屁就可以了,我不在乎别人的眼光,不过有更好的观点欢迎灌输。

我对现在中国的文化艺术感到悲哀,首先是因为它过于庞杂高深,奥妙无穷,以至于难以挑选任何一个时期或风格来作为整个民族的符号。大致与传播学有紧密的联系,因此这另外的阻碍是它的人民,如果文化无法传播,人民是罪魁祸首。

很难想象这样一个复杂的民族:既有无上的优越,又有面对国际潮流话题的卑微与向往;他们想让世界无条件的信任,并学习自己的文化历史,又在西方制定的顶级文化标准中无法自拔。殊不知这完全是痴人说梦,一群乌合之众。

在我看来文化传播约等于教育,就像你不能上来就让小学生读《红楼梦》一样。中式中用只有在武力作为前提才有可行空间。 很多人在批评、怀疑,好像只有否定中国的产品才有机会得到“顶级文化标准”的认可。

中国人苦于此类怀疑论久,这种观点我无法赞同亦无法反驳。

正例反例皆不胜枚举,这是否能反证其公平也很难讲,好的文艺作品需要具有批判性、哲学性。正如政治立场是建立在哲学层面的基础之上,我无法评述世界政府(或艺术国际),是否该否定或拒绝那些在政治立场与他们相悖国家的文艺作品。

立场上的互斥可能导致这种现况,但立场亦有优越性。宏观来看,立场是暂时的,但文化是永恒的。立场能够改变的只有未来的方向罢了,因此,统治者(或称之为规则制定者)的理性决断便清晰明了了。

总之事实是,这个世界从未真正剖析、了解过来自那片土地几千年来的艺术以及文明。 我能看到的是一根绳子的两端,两端都好端端的打着结,露出在暗箱的两端。但暗箱中间的是一根笔直的直线还是蜿蜒复杂的曲线,我不得而知。

作为一个感性的人,如果是前者,我为世界感到惋惜,如果是后者,我对世界感到失望。

莫言,张艺谋,以外国奖为荣?中国文化的根本问题是什么

我们可以看各个国家的各个作品,但不一定在自己的地域看得到,要去别的地区,奖可以颁,但不是所有的地方,我们也要清楚,讽刺的是糟粕,不代表人全部都是糟粕。是自己人会接受,是他人就会排斥,不排斥这是少数。

我发现不了我们改正糟粕,赞颂美好,大家都是一样的,但大环境的无形力量,会让我们本质上排斥他人的东西。我们希望看到,别人的美好以及讽刺那些糟粕。这时带大环境下这个非常的脆弱。 又不是所有人都能接受高尚的东西,哲学的东西。

高尚的东西和哲学的东西也有载体,载体是往往大多数人都能看得到的。 然而,载体这个东西大众并不看好,只有文学爱好者才会看,从某种意义上这算是对文学和哲学的保护。可以说是净土。 但如果是别人的东西要给自己人看,毕竟自己人都能看得到,不是所有自己人都能接受。

同时,也会被有心的自己人利用,这个东西是保护自己人的武器同时,也是伤害别人的武器,自己人与其他人互相伤害互相渗透,以及都要保护自己的东西,保护自己的东西大多数都要伤害别人,这个道理是最普通的道理。

不论是文学也好,哲学,数学,科学等等等等,真的是普通人喜爱的动漫和游戏都是一样的,都不希望那个神秘的力量去影响,但是它确实是存在的,但依旧是有, “允许”给别人看好的,“不允许”别人给自己看自己不好的,“不允许”自己给别人看自己不好的。“条件允许”自己看自己不好的,“允许”看别人不好的,对自己人管的严,但又会松。

对别人的东西推崇,对自己人不好就拒绝封杀和抹杀,被大众攻击是最常用的手段。因为他们觉得这就是不好的,但没想到其实都一样。每个人都清楚但又不愿意提起,反正各个领域都不想被神秘的东西给影响,留住各个领域的美好,各个领域等人继续在自己的领域探索与学习。

大众和各个领域必须保持某种平衡。大众和各个领域不可能两全其美,因为你满足了这个领域的。另一个领域或者大众就不接受,所以必须保持某种平衡,只要让各个领域守护出自己美好的东西。

可惜这个时代,远远还没有到来。

配资网站排名提示:文章来自网络,不代表本站观点。